内容详情

内容详情

南京信息工程大学文学院:行走的课堂“普”写乡村振兴青春篇章

发布时间:2025-08-11 11:24:35 作者:张潇潇 薛雯文

2024-2025年,南京信息工程大学文学院语言服务队三支实践团队连续入选教育部“推普助力乡村振兴”全国重点团队(全国1000支),以行走式课堂深入国家乡村振兴重点帮扶开展红色教育与普通话推广,探索出一条“红色文化+语言赋能”的特色振兴路径。

尖扎县:红土丹霞中的语言薪火

尖扎大地上,回、藏、汉等民族世代共生,构成了一部鲜活的“民族交融史”,队员们以推普为契机,将方言版《昂拉千户抗日史诗》改编为普通话情景剧,在百年古建中由村民与学子共演,让"不拿群众一针一线"的纪律宣言穿越时空。

为摸清尖扎县居民的普通话使用情况,实践队员兵分多路,走进县乡街道、村庄和商业店铺等地,采用“线下访谈+线上问卷”的方式挨户调研,最终形成了一份数据扎实的调研报告,正是这种深入基层的调研,让推普工作始终与乡村发展同频共振。当推普团队在德吉村与孩子们共同诵读古诗,见证脱贫攻坚成果;在德乾村与当地的少数民族干部、西部计划援青志愿者开展共建联谊活动,通过文化交流会共话民族团结,深化了“到祖国最需要的地方去”的使命共识;在牛滩社区带领当地居民儿童制作香囊和漆扇,孩子们手中紧握的是对中华文化“各美其美、美美与共”的生动体悟。

结课之际,推普团队在尖扎县滨河社区创新推出“推普+红色教育”思政课,将昂拉千户府的历史往事融入红色情景剧,带领小学员们排演,让规范的普通话成为重现历史的生动载体。通过沉浸式课堂帮助孩子们纠正发音、训练表达,孩子们从依赖“台词提示”到能够“脱稿表演”的进步,彰显了普通话推广与爱国主义教育的双重成效。

柞水县:秦岭深处的清廉颂歌

“语润柞水”推普团队在柞水县文化馆屏息凝神,聆听非遗传承人叶正印讲述渔鼓的悠扬韵律,并用规范的普通话记录下这些珍贵的口述史,这份“非遗转译”的实践,正为小众非遗突破地域限制、融入文旅产业(如手工艺品推广、民俗体验游)铺就语言通途。

孝义文化体验园里,推普团队编写的普通话互动脚本,让游客在光影穿梭间触摸秦岭深处的清廉风骨。一场场别开生面的“小小导游”实训正在进行,队员们化身示范者,用清晰流畅的普通话讲解孝义故事的精髓,普通话成为连接传统美德与现代受众的纽带,为乡村“文化+旅游”产业升级注入新活力,推动着从“卖产品”向“卖文化”“卖体验”的跃迁。

在柞水中学的“方言挑战赛”中,学生们在趣味辩论中亲身体验到普通话作为“跨地域交流桥梁”的畅通无阻。在柞水县第三小学的“汉字课堂”,队员们将汉字的千年演变化作生动故事,“趣味发音游戏”让孩子们在欢笑中咬准字音,“汉字前世今生”点燃了孩子们对母语文化的认同与自豪。

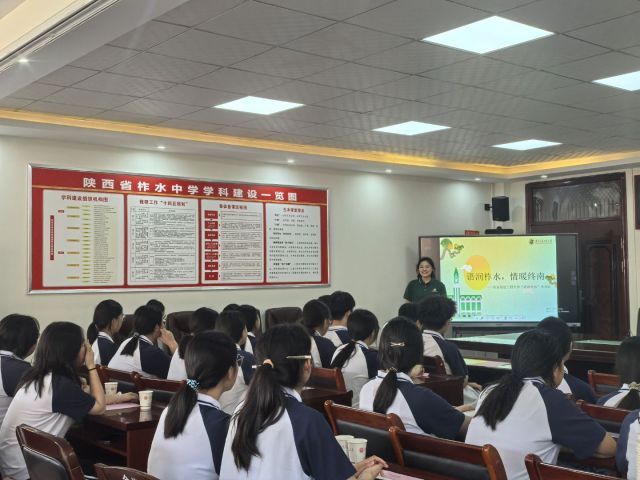

图|柞水中学

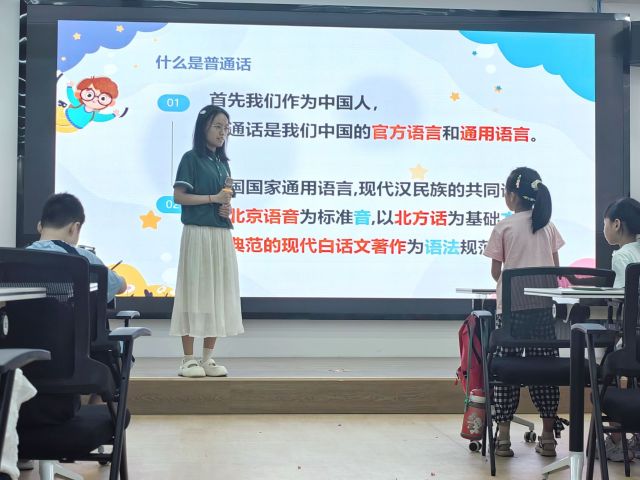

图|柞水县第三小学

为期十天的实践中,柞水县迎春广场、乾佑河河道两岸,推普团队直面回族同胞在参与乡村旅游、农产品销售时遇到的语言沟通难题——从日常交流的顺畅,到求职就业、求医问药的便利。这些来自生活最前沿的需求,清晰指引着推普团队更加明确了“推普需与民族文化保护并行”的方向——唯有通过语言的互通,才能促进各民族同胞共同参与、共享发展成果,为乡村振兴凝聚最广泛的团结力量,让普通话真正成为乡亲们提升生活品质、拓宽增收渠道的“硬技能”。

图|团队献礼八一特别活动

巴马瑶族自治县:寿乡文明的“言”值跃升

百岁老人方言口述的养生谚语和盘阳河的民间文化传说,被编译为通俗易懂、便于宣讲的普通话旅游解说词,游客驻足聆听双语养生密码,"要得长生,肠中常清"的古老智慧穿越时空。

“语润八桂”推普团队成员以广西巴马瑶族自治县甲篆镇百马村为中心,实地走访调研了坡纳屯、甘水屯等多个村落针对少数民族地区普通话的使用情况进行问卷调查,共收集到322份村民普通话使用情况的一手数据,充分了解了乡村普通话推广情况的真实情况。

图|地理小课堂

实践活动的尾声,推普团队为巴马的乡村儿童打造了一场盛大的游园会。绕口令、成语接龙、“我是小小推普画家”和“火眼金睛”等丰富多彩的推普活动营造出轻松有趣的普通话学习氛围。团队将红色革命文化与推普实践相结合,给当地小朋友精心编排了舞台剧《积蓄星火以待磅礴——追溯巴马红色记忆》,让红色精神在孩子们心中生根发芽。由孩子们表演的舞台剧精彩纷呈,现场观众掌声连连。

图|由坡纳屯的小朋友们主演的舞台剧《积蓄星火以待磅礴——追溯巴马红色记忆》

图片来源于各推普团队

文字:张潇潇 薛雯文